日本の春の風物詩である鯉のぼりは、端午の節句に欠かせない伝統的な飾りです。

しかし、子どもが成長すると「いつまで飾るべきなのか?」と迷う家庭も少なくありません。

本記事では、鯉のぼりを飾る期間や意味、選び方、処分方法まで詳しく解説し、家庭ごとに最適な楽しみ方を提案します。

鯉のぼりは何歳まで飾るべきか?

鯉のぼりの意味と成長の願い

鯉のぼりは、日本の伝統的な飾りであり、子どもの健やかな成長や将来の成功を願う象徴とされています。

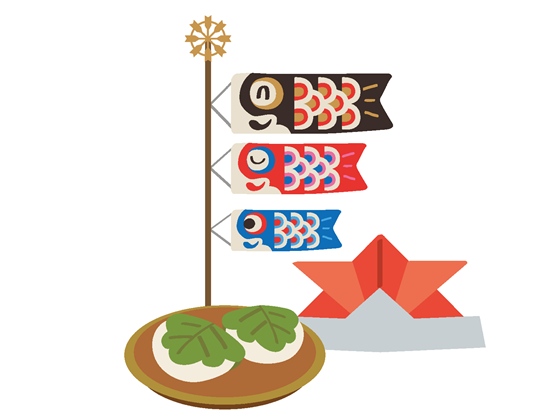

特に端午の節句(5月5日)には、多くの家庭で鯉のぼりが掲げられます。

鯉は、逆境を乗り越えて滝を登り、やがて龍になるという中国の伝説に基づいており、困難にも負けずに力強く成長するようにとの願いが込められています。

また、現代では単に子どもの成長を祝うだけでなく、家族の絆を深める機会としても大切にされています。

鯉のぼりを飾る時期と年齢

鯉のぼりをいつまで飾るかは、各家庭の方針によって異なりますが、多くの家庭では小学校入学前後まで飾ることが一般的です。

しかし、地域の伝統や家庭の価値観によっては、中学生や高校生になっても飾ることもあります。

また、子どもが巣立った後も、家のシンボルとして飾り続ける家庭もあります。

特に大きな庭がある家では、毎年端午の節句になると鯉のぼりを掲げることを習慣としている家庭も多いです。

最近では、子どもが成長した後もコンパクトな室内用の鯉のぼりを飾るスタイルも人気を集めています。

端午の節句と子どもの成長

端午の節句は、日本の五節句の一つであり、古くから子どもの健康と成長を祝う行事として親しまれてきました。

かつては男の子のための行事とされていましたが、近年では性別に関係なく、すべての子どもの健やかな成長を願う日として広く認識されています。

この日は、鯉のぼりを掲げるだけでなく、家族で特別な食事を楽しんだり、兜や五月人形を飾ったりすることが一般的です。

特に、柏餅やちまきを食べる習慣は全国的に広まっており、これらの食べ物には「厄除け」や「健康長寿」の意味が込められています。

また、近年では各地で端午の節句にちなんだイベントが開催され、大規模な鯉のぼりの展示や、子どもたちが参加できる体験型の催しが人気を集めています。

こうしたイベントに参加することで、鯉のぼりの文化をより深く理解し、次世代へと受け継いでいくことができるでしょう。

鯉のぼりの飾りはいつから?

鯉のぼりを飾るタイミング

鯉のぼりを飾る時期は、4月中旬から5月5日までが一般的です。地域によっては、3月下旬から飾る場合もあります。

また、最近では住宅事情やライフスタイルの変化に伴い、飾る時期を長めにする家庭も増えています。

特に室内用のミニ鯉のぼりや、ベランダに設置できるタイプの鯉のぼりは、3月初旬から5月中旬まで飾る家庭も多くなっています。

鯉のぼりいつから始まった?

鯉のぼりの風習は江戸時代に武家社会で始まりました。

のぼりを掲げることで、子どもの健やかな成長と立身出世を願う習慣が広まったと言われています。

もともとは武家の家で男の子の誕生を祝うものとして広まりましたが、江戸時代後期には庶民の間でも広く普及しました。

その後、明治時代になると、地域ごとに異なるデザインの鯉のぼりが作られるようになり、現代に至るまで多くの家庭で端午の節句の象徴として受け継がれています。

初節句と鯉のぼりの関係

赤ちゃんが生まれて最初に迎える端午の節句を「初節句」と呼び、この際に鯉のぼりや五月人形を贈ることが伝統的な風習とされています。

初節句は、子どもの健康と幸福を願う重要な行事であり、特に祖父母や親戚から鯉のぼりや五月人形が贈られることが一般的です。

また、地域によっては初節句に特別な料理を用意し、家族でお祝いする風習もあります。

例えば、関東では柏餅、関西ではちまきを食べることが多く、これらの食べ物には「厄除け」の意味が込められています。

鯉のぼりの処分方法

不要になった鯉のぼりの処分

使わなくなった鯉のぼりは、一般ごみとして処分することも可能ですが、環境への配慮からリサイクルや寄付を検討するのも良いでしょう。

自治体によっては大型ごみとして扱われる場合もあるため、事前にルールを確認することが大切です。

また、布製の鯉のぼりであれば、手芸やインテリアとして再利用する方法もあります。

例えば、小物入れやクッションカバーにリメイクすることで、思い出を形に残すことができます。

リサイクルセンターやNPO団体では、不要になった鯉のぼりを寄付として受け付けていることもあるため、活用を検討してみてください。

人形供養の際の注意点

神社やお寺では、不要になった鯉のぼりや五月人形を供養する「人形供養」を行っている場合があります。

これは、長年大切に飾ってきたものを感謝の気持ちを込めて手放すための儀式として、多くの人に利用されています。

供養を行う際は、事前に受付の可否や供養料を確認し、清潔な状態で持ち込むのがマナーとされています。

郵送での受け付けを行っている寺社もあるため、直接訪れるのが難しい場合は、問い合わせてみると良いでしょう。

必要な時期に処分する理由

鯉のぼりは長年使用すると色褪せや破損が生じるため、適切な時期に処分することが推奨されます。

特に屋外に飾る鯉のぼりは、紫外線や雨風の影響を受けやすく、数年で色が薄れたり布が傷んだりすることがあります。

破損が目立つ場合は、安全のために早めの処分を検討しましょう。

また、家族の成長とともに飾らなくなる場合でも、適切な方法で処分することで、次の世代へ伝統をつなげるきっかけになります。

まとめ

鯉のぼりは、子どもの健やかな成長を願う日本の伝統的な文化です。

飾る年齢には明確な決まりはなく、各家庭の価値観やライフスタイルに合わせて自由に楽しむことができます。

小学校入学まで飾る家庭もあれば、成長を見守る象徴として長く飾る家庭もあります。

鯉のぼりは単なる飾りではなく、家族の成長を祝う象徴です。毎年の端午の節句を通じて、家族の絆を深めながら、日本の美しい伝統を楽しんでください。