日本には「春の七草」と「秋の七草」の伝統がありますが、夏や冬にもそれぞれの季節に適した植物があるのではないかと興味を持つ人も多いでしょう。

この記事では、四季それぞれの特有の植物に焦点を当て、それらが季節ごとにどのような意味を持つか詳しく掘り下げます。

また、これらの植物を覚える効果的な方法についても紹介します。

春の七草の起源とその象徴的な意味

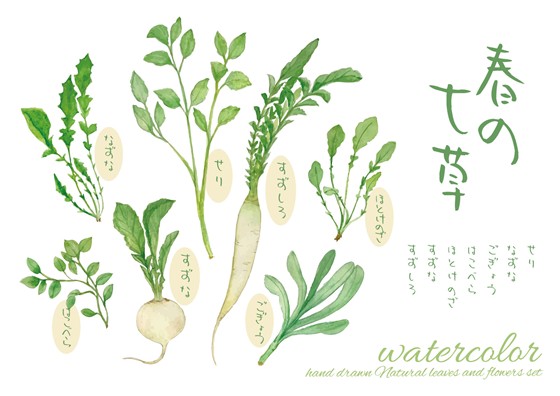

春の七草は、平安時代に広まった日本の文化的な伝統で、そのルーツは古代の詩「せりなずな 御形はこべら 仏の座 すずなすずしろ これぞ七草」にあります。

詩の作者は明確ではありませんが、自然との繋がりを象徴するこの詩は多くの日本人にとって重要な遺産です。

人日の節句である1月7日に七草粥を食べることで、一年の健康と豊作を願います。

この慣習は古代中国からの影響を受けており、中国では同じ日に七種の野菜を使った料理を食べて邪気を払い健康を祈願していました。

日本の「若菜摘み」と中国の料理法が融合し、七草粥が日本で根付きました。

以下のような象徴的な意味を持つ各草が使用されます:

– セリ – 勝負事に勝つことから縁起が良く、健康を促進します。

– ナズナ – 撫でると汚れが落ちるとされ、デトックス効果が期待されます。

– ハコベラ – 繁栄を象徴し、痛みを和らげる効果があります。

– スズナ(蕪) – 神を呼ぶ鈴の形をしており、消化を助けます。

– スズシロ(大根) – 純白が清浄を象徴し、消化促進と二日酔いの緩和に効果があります。

– ゴギョウ – 仏の体を象徴し、咳止め効果があります。

– ホトケノザ – 仏が座る場所を意味し、整腸作用や食欲を促進します。

春の七草を通じて、自然の恵みと健康への効果を深く理解することができます。

この伝統は、日本の文化的アイデンティティと自然との調和を象徴し、新年の始まりに自然のサイクルを讃える美しい風習です。

次世代にこの貴重な伝統を引き継ぐことが重要です。

春の七草の覚え方と学習活動

春の七草を覚える方法として、語呂合わせやリズミカルなフレーズを利用するのが一般的です。

特に、これらの方法は子どもたちにとって学びやすく、楽しむことができます。

春の七草を覚えるための工夫

「せりなずな、ごぎょうはこべら、ほとけのざ、すずなすずしろ、これぞ七草」という短歌を使って、以下のように春の七草を紹介します:

– セリ

– ナズナ

– ゴギョウ(ハハコグサ)

– ハコベラ

– ホトケノザ(コオニタビラコ)

– スズナ(カブ)

– スズシロ(ダイコン)

語呂合わせ「セナゴハホスス」を使うことで、これらの七草を簡単に覚えることができます。

さらに、クラフト作成や絵画活動を取り入れることで、子どもたちが各植物の特徴や効能を楽しみながら学び、知識を深く定着させることができます。

このような活動を通じて、春の訪れを感じながら楽しく学ぶことができます。

夏の七草の成立と選定基準

夏の七草は、春や秋の七草と比べて歴史が浅く、比較的新しい時代に設定されました。

特に、夏の七草は以下の二つのカテゴリーから選ばれています。

明治時代に選定された夏の七草

このカテゴリーは、明治時代の貴族が詠んだ詩「涼しさは よしいおもだか ひつじぐさ はちすかわほね さぎそうの花」からインスピレーションを受けています。

この詩から選ばれた植物は、涼感を与えることを目的としています。

選ばれた植物は以下の通りです:

– 葦(よし・あし)

– 井草(いぐさ)

– 沢瀉(おもだか)

– 未草(ひつじぐさ)

– 蓮(はちす・はす)

– 河骨(こうほね)

– 鷺草(さぎそう)

このコンセプトは、昭和初期に日本で定着しました。

秋の七草の起源とその象徴性

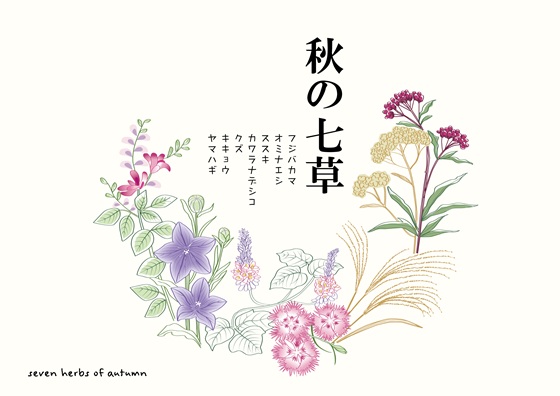

秋の七草は、「万葉集」に記された山上憶良の詩にその起源を持ちます。

この詩に「萩の花、尾花(すすき)、葛の花、撫子、女郎花、藤袴、桔梗」とあり、これが秋の七草とされています。

これらの植物は美しさのみならず、その薬用価値も高く評価されています。

秋深まる時期にこれらの植物が自然の恵みを色鮮やかに示し、冬の訪れを前にその恩恵を享受するために用いられます。

秋の七草とその活用法

– 萩(はぎ):咳止めや消化不良の改善に有効。

– 薄(すすき):利尿作用があり、健康維持に役立つ。

– 葛(くず):肩こりや神経痛の軽減に効果的。

– 撫子(なでしこ):むくみや高血圧の改善に効果があります。

– 女郎花(おみなえし):消炎作用があり、体調管理に貢献。

– 藤袴(ふじばかま):糖尿病の症状改善に効果を期待される。

– 桔梗(ききょう):咳や喉の痛みを和らげる効果がある。

これらの植物は、多くの日本庭園で観賞用として栽培され、旧暦の7月から9月、新暦では9月中旬から11月初旬にかけて特に美しい姿を見せます。

秋の七草を通じて、自然の変化を感じると同時に、各植物が持つユニークな魅力と効能について学ぶことができます。

冬の植物の意義

厳密な「冬の七草」の伝統は存在しませんが、冬に運気を向上させる食材があります。

特に冬至には以下の食材が運気向上に役立つとされています:

– かぼちゃ(南瓜)

– うどん(運どん)

– ニンジン

– レンコン

– 寒天(かんてん)

– 銀杏(ぎんなん)

– 金柑(きんかん)

これらの食材は冬の寒さを乗り切るために役立ちます。

日本の四季を通じて、季節ごとの特有の植物を楽しむことは、日本文化の深い理解へとつながります。

まとめ

秋の七草と春の七草は、それぞれが日本の文化と自然との深いつながりを象徴しています。

季節の変わり目にこれらの植物を通じて自然の恵みを感じることは、古代からの知恵と伝統を現代に伝える貴重な機会です。

秋の七草が秋の深まりを告げる美しさと共に、春の七草が新たな年の始まりを祝うことで、それぞれの植物が持つ美しさと効能を学びながら、四季の移ろいをより豊かに感じることができます。

私たちがこれらの伝統を引き継ぎ、未来の世代に伝えることは、文化的なアイデンティティを維持し、自然への敬意を深める手段となります。

この継続は、日本の自然と文化の豊かさを称賛し、保護することにもつながります。